«Песнь Песней» в изобразительном искусстве

Эротика или аллегория

«Песнь Песней», традиционно приписываемая Соломону, — текст небывалого в Писании эротического накала — стал объектом непосредственного воплощения в произведениях искусства очень поздно.

Для этого есть несколько причин, одна из которых — своеобразие самого текста. В нем, безусловно, есть элемент нарратива, рассказа, истории (причем истории любовной), но эта слабо очерченная сюжетная линия явно затмевается его эротической эмоциональностью, и немногочисленные строки, в которых можно попытаться проследить какой-то сюжет, тонут в потоке весьма откровенных любовных переживаний, носящих надисторический и совершенно универсальный характер.

Более того, в тексте восьми глав «Песни Песней» можно найти сразу несколько сюжетов. Не очень понятно даже, идет ли там речь о чувстве взаимной всепоглощающей любви мудрейшего из царей и смуглянки-пастушки или перед нами любовный треугольник: великий царь — простушка-пастушка — молодой пастух, у которого царь отнимает возлюбленную (на что намекают последние стихи Песни — «Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах ароматных», Шир ѓа-ширим 8:14).

Основная иудейская традиция толкования «Песни Песней», начинающаяся с выступления рабби Акивы в Санѓедрине в Явне (90 год н. э.), — аллегорическая. Возлюбленный уподобляется Богу Израиля, Суламифь отождествляется с народом Израиля. Отдадим должное независимости литературного вкуса народа Израиля нашей эры: доминирование аллегорического толкования ничуть не мешало иудеям наслаждаться текстом без интерпретационных изысков, свидетельством чему — слова того же рабби Акивы: «Тот, кто распевает Песнь Песней на вечеринках, превращая ее в светскую песню, тому нет доли в грядущем мире» (Санѓ. 12:10).

Любовь духовная

Христианство, вслед за традицией иудаизма, также предпочитало не педалировать непосредственный сюжет Книги, а экспроприировать сюжетную линию Соломон–Суламифь и, изменив героев до неузнаваемости, трансформировать неистовый гимн плотской любви в описание любви духовной. Образ Соломона становится прообразом Иисуса, а образ Суламифи используется ранними христианскими художниками двояко — в одних изобразительных памятниках ей придаются черты Марии Приснодевы и одновременно с этим — самой Церкви как невесты Христовой.

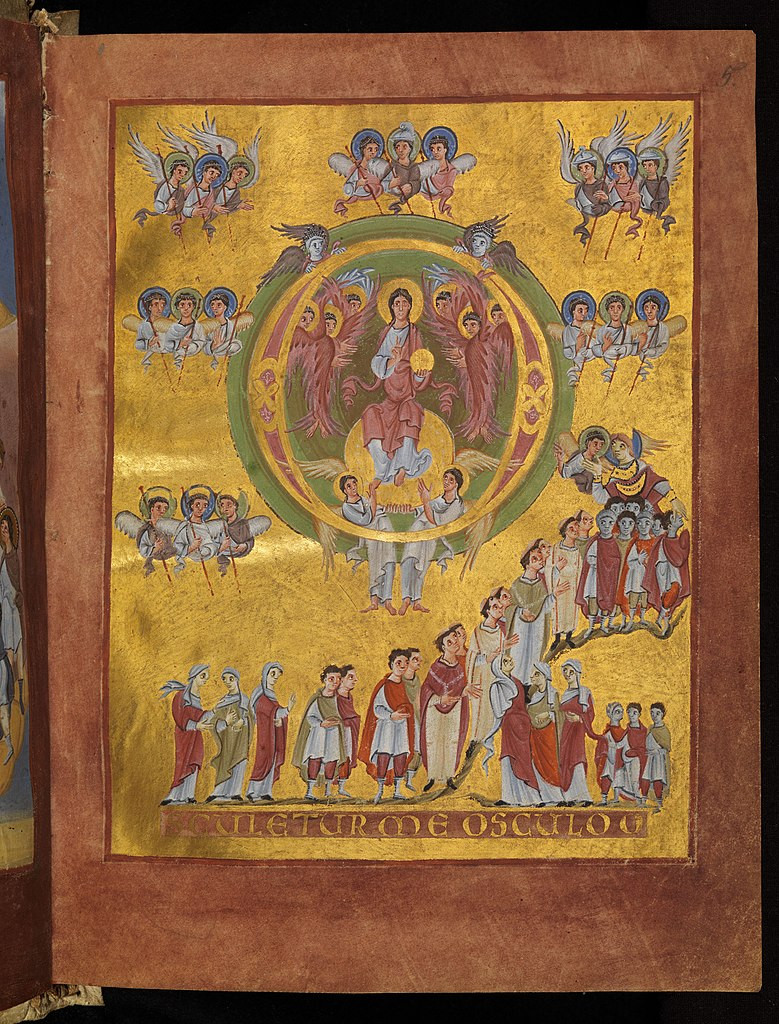

Государственная библиотека, Бамберг / Wikimedia.

Первый случай иллюстрируют миниатюры периода романики (начальная заставка к стиху «Да лобзает он меня лобзанием уст своих!» (Песн. 1:1) в рукописи комментариев к «Песни песней» из Бамберга) и мозаика в алтаре римской церкви Санта Мария ин-Трастевере (1140–1143), где мы видим ранний вариант так называемого «сопрестолия»: автор композиции помещает Марию и обнимающего ее за плечи правой рукой Иисуса вместе на один трон и каждому из них дает в руки текст — эквивалент произнесенного слова. На свитке Марии — точная цитата из «Песни Песней» («Его левая рука под моей головою, а правой он меня обнимает», Песн. 8:3), Иисус держит в руках книгу, на развороте которой текст «Приди, избранная моя, воссядь на престоле моем» (возможно, аллюзия на стих «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в весях», Песн. 7:12).

Второй случай — Соломон–Суламифь, представляющие в христианском искусстве Христа и Церковь как невесту Христову, более частый в средневековой миниатюре, начиная со знаменитой «Винчестерской Библии» (между 1150 и 1175 годами), где «Песнь Песней» открывается инициалом со сценой «сопрестолия»: Христос слева, женская фигура в короне и с крестом в руке справа.

1150–1175 / wikimedia

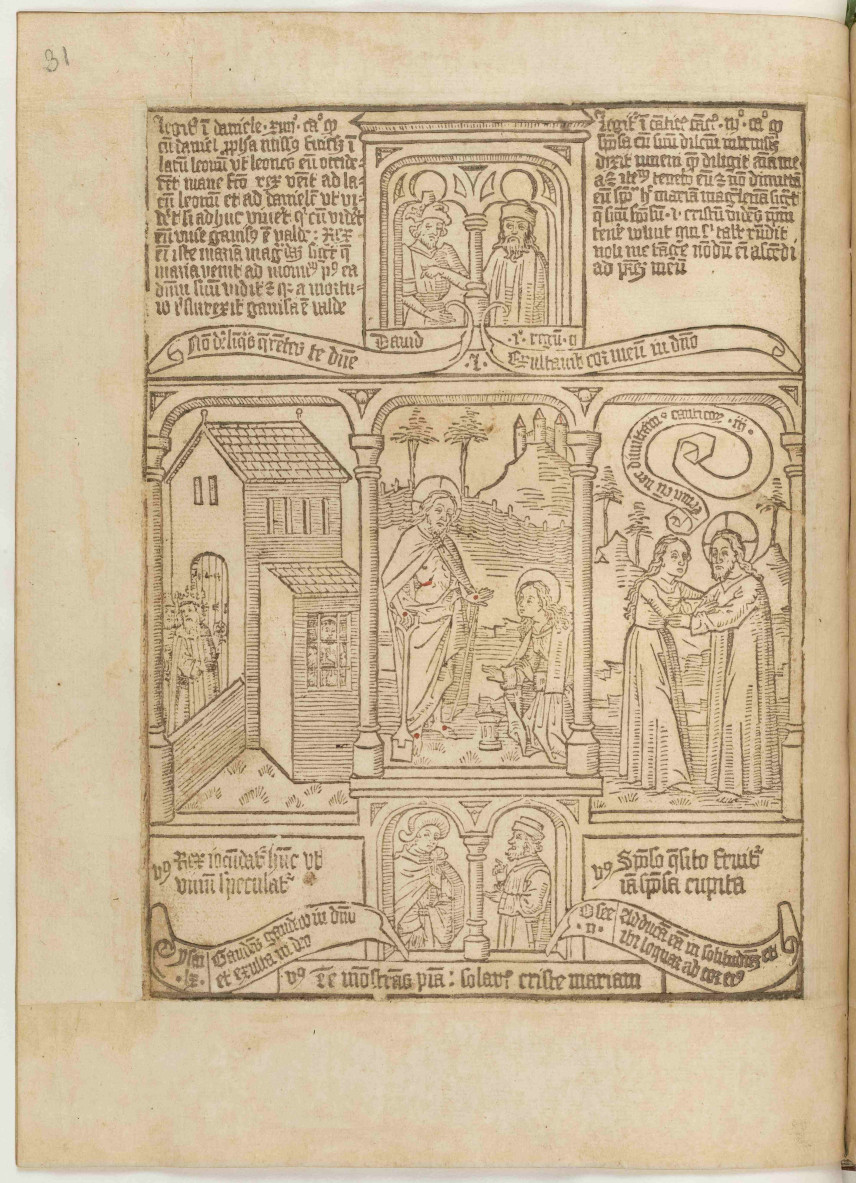

Картинки для бедных

Аналогическое чтение Писания, то есть сопоставление героев и событий Ветхого и Нового Заветов — постоянный прием библейской интерпретации, и здесь наше внимание привлекает к себе европейский бестселлер середины XV века — «Библия Бедных» (название придумано искусствоведами в XIX веке). Это цельногравированное издание, которое воплощало аналогическое чтение двух частей Писания в самой структуре своих гравированных страниц. Оно представляло собой содержательную выжимку Писания, и было составлено из страниц, где доминировал не текст, а изображение, составленное из трех ярусов, главным из которых был средний, а на верхнем и нижнем располагались поясные изображения библейских персонажей, «произносивших» цитаты из Библии, награвированные тут же на свитках, называемых специалистами «бандероли». Один из листов «Библии бедных», в центре которого евангельский эпизод встречи Марии Магдалины с воскресшим Христом («Не тронь меня»), фланкирован слева встречей Вирсавии с Давидом, а справа — сценой встречи Жениха и Невесты в саду, при этом Жених изображен подобным Христу в сцене с Магдалиной.

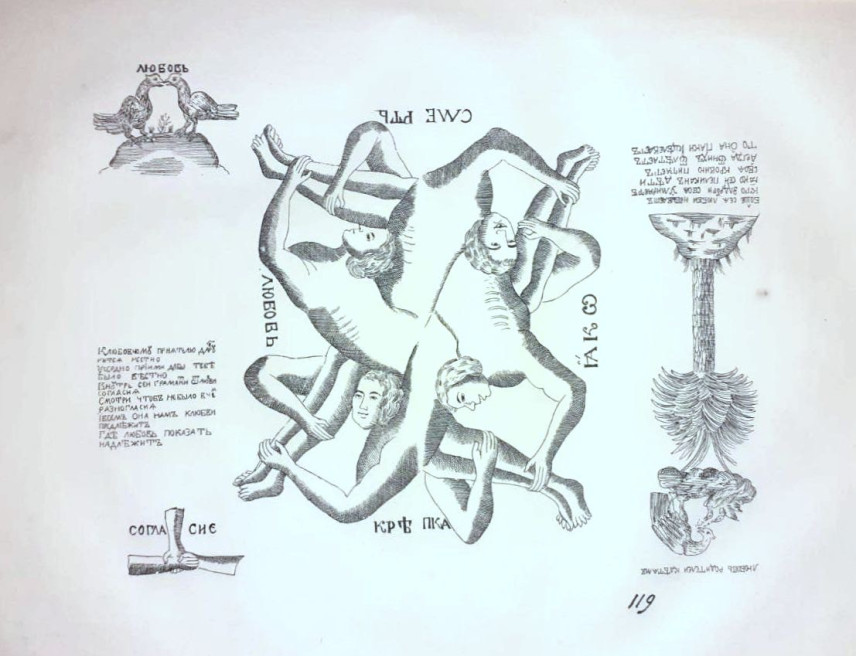

Гравюра резцом на меди, Ахметьевская фабрика (Москва)

Уникальный случай обращения к тексту «Песни Песней» в русской народной картинке середины XVIII века встречается в московском гравированном листе «Любовь крепка аки смерть» (издание Ахметьевской фабрики). Лист построен на основе известного в европейской традиции, но, тем не менее, редкого принципа построения изображения, при котором, чтобы полностью понять смысл картинки, зритель должен несколько раз поменять свое положение относительно нее. Проще говоря, картинка рассчитана своими создателями на то, что зрителю нужно вертеть изображение несколько раз, каждый раз «прочитывая» еще одну часть целого.

В данном случае движение «против часовой стрелки» задается расположением слов цитаты из «Песни Песней», которая выступает в функции названия, интегрирующего весь смысл лубка. Картинка, в центре которой — на первый взгляд весьма макаберное сплетение четырех человеческих тел, — выглядит как минимум экстравагантно для человека, привыкшего разглядывать московские гравированные лубки XVIII века. Здесь доминирует текст, и автор не стремился даже к минимальному единообразию элементов изображения и их гармонизации с награвированными рядом словесными текстами. Как ни странно, за счет такого пренебрежения изобразительными условностями лубок при максимальной лапидарности средств несет весьма объемное в своем роде сообщение: лубок говорит о нескольких видах любви — и о родительской (изображение пеликана и текст «любовь родителей к детямъ»), и о братской/товарищеской (три сплетенные руки с надписью «согласие»), и об интимных отношениях пары (целующиеся голубки и надпись «любовь»).

Любовь земная

Вплоть до XIX века «Песнь Песней» интерпретировалась в культуре европейского христианства как картина отношений человека и Церкви христовой (епископ IV века н.э. Феодор Мопсуестийский, одноклассник Иоанна Златоуста, осмелившийся интерпретировать «Песнь Песней» как любовный текст Соломона, был предан анафеме на V Вселенском соборе в 553 году в Константинополе). Это прочтение носит отчетливо аллегорический характер — все происходящее в восьми главах «Песни Песней» воспринимается как иносказание, описывающее не чувственные отношения пастушки и величайшего из израильских царей, а то, как верующий должен относиться к Матери-церкви.

Холст, масло, галерея Тэйт-Британ (Лондон) / Wikimedia

Первым европейским художником, попытавшимся создать непосредственный визуальный аналог поэтическому тексту «Песни» в виде станковой картины, был прерафаэлит Данте Габриэль Россетти (1828–1882), в 1865–66 гг. исполнивший картину «Возлюбленная» (другой вариант названия — «Невеста»). Очевидно, что Россетти весьма свободно подошел к проблеме точного воплощения библейского текста. Смуглый цвет кожи героини «Песни», которому посвящены специальные строки библейского текста, если и отражен в картине, то не в лице главной героини, а в полуфигуре чернокожего слуги в нижней части картины и в изображении темнокожего женского лица (известно, что моделью для этой героини картины была Фанни Итон, уроженка Ямайки, которую писали многие прерафаэлиты) справа за «невестой».

При этом рыжий цвет волос главной героини (художнику позировала рыжая бледнокожая уроженка Суррея Элис Уайлдинг, одна из его любимых натурщиц) Россетти отменить не решился.

Чтобы никто не сомневался в литературном источнике, Россетти нанес на позолоченную раму картины две цитаты из «Песни Песней»: «Мой возлюбленный — мой, а я — его» (Песн. 2:16) и «Пусть он целует меня поцелуями своих уст: ибо любовь твоя лучше вина» (Песн. 1:1). Такой поворот тем более интересен, что художник делает главными героинями своего произведения тех, кто выступает в библейском тексте в виде хора, то есть на периферии повествования — «дев Иерусалима», с которыми Суламифь по ходу текста то полемизирует, то сливается в единое целое.

Очевидно, что одной из чисто изобразительных задач, которые Россетти ставил перед собой, была демонстрация его способности создать виртуозное разнообразие оттенков женской кожи, глаз и волос его героинь. Задача эта была блистательно решена, но это не приближает нас к тому, чтобы понять, что именно имел в виду художник, изображая вокруг героини тесно сомкнутое кольцо подруг и слуги.

Интерпретаций такого разового и визуального разнообразия множество, предсказуемо есть сторонники политически (сегодня) корректного подхода — «расист» Россетти возвеличивает белую расу и унижает черную (слуга как лицо подчиненное). А есть те, кто считает, что разнообразие женских лиц свидетельствует об увлечении художника мультикультурностью (женщине справа от «невесты» автор придал черты другой своей модели, цыганки Киоми Грей, зеленая одежда «невесты» — японское кимоно и т.д.). Как говорил пастор, герой Донатаса Баниониса в фильме «Берегись автомобиля»: «и то и другое — недоказуемо», — и скорее связано с непосредственными карьерно-политическими интересами «искусствоведов», чем с обстоятельствами создания картины.

Направления взглядов и движения героинь побудили влиятельного критика, члена Братства прерафаэлитов Фредерика Стивенса написать о том, что не все герои картины изображены на ней — композиция подразумевает наличие приближающегося мужского персонажа, разумеется — «жениха».

Живописцы XIX века пишут именно Суламифь, она для них важнее всего — не воплощенная христианская Церковь и не Мария Приснодева — они создают образ невесты из «Песни Песней» как они ее понимают. Интересно, что создатели самых известных картин о Суламифи в этом столетии — и Россетти, и символист Гюстав Моро — не занимаются «буквализмом». Суламифь как героиня великого текста буквально стоит в центре их произведений — и у Россетти, и в двух работах Моро, носящих одно и то же название «Песнь Песней». Если бы мы не знали, что обе эти работы написаны Моро, мы точно считали бы их произведениями разных авторов. Огромное полотно (300×319) 1853 года из дижонского музея — старательная историческая живопись раннего периода Моро, который еще не нашел своего языка. Картина представляет эпизод из пятой главы — «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня; сняли с меня покрывало стерегущие стены» (Песн. 5:7). Это вполне традиционная академическая живопись «исторического» жанра, попытка совместить романтизм Жерико и телесность Рубенса, основной темой которой является грубое мужское вожделение к прекрасной пастушке, смуглость которой остается вне поля внимания художника.

Ровно через 40 лет — уже не начинающий живописец, а всеми признанный мэтр французского символизма на излете своей карьеры — художник создаст совершенно иное произведение. Очистив образ Суламифи от повествовательных подробностей, он напишет миниатюрную (38×20) акварель, где речь идет уже не о мужском желании, а о прекрасной женщине и, хотя место действия в обоих произведениях одно и то же — Иерусалим, перед нами два кардинально разных воплощения образа Суламифи. Полотно 1853 года — это лишь частный эпизод истории, акварель 1893-го — это концентрированная история любви, единственной любви отсутствующего в пространстве изображения Царя Израиля.

Последнее значимое дополнение традиции визуального воплощения великого текста — серия полотен Марка Шагала конца 1950-х – начала 1970-х годов. Свободная манера композиции Шагала, которая ближе всего к средневековому языку изображения, позволяет непринужденно комбинировать элементы сюжета «Песни Песней» с деталями быта еврейского местечка, что вряд ли удивит зрителя. В сказочном пространстве этих картин пейзаж Иерусалима с птичьего полета соседствует здесь с фирменными курицами, осликами и кроликами, свадебная хупа (отсутствующая в тексте «Песни») — с парами козочек и возлежащими в саду влюбленными. Серия картин Шагала — это прочтение личного любовного опыта человека XX века через структуры великого памятника еврейской культуры. Как Рембрандт одевал Марию и Иосифа в одежды голландских крестьян XVII века, так и Шагал создает мир своей любви из местечка черты оседлости и визионерских видов вечного Иерусалима.