Евреи и революция: появление героя

Иосиф Уткин. «Повесть о рыжем Мотэле…»

Форзац в книге: Иосиф Уткин «Лирика».

М.: Художественная Литература, 1939.

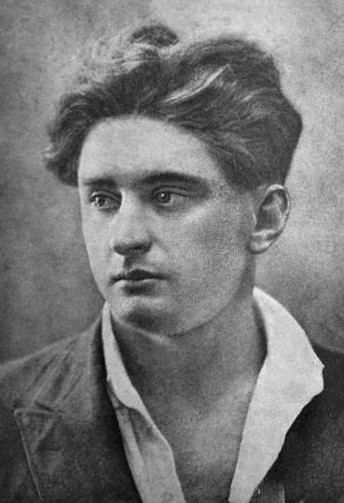

Поэма Иосифа Уткина «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох» была опубликована в 1925 году. В отличие от многих других комсомольских поэтов, писавших на еврейскую тему, Иосиф Уткин не был выходцем из еврейского местечка. Он родился во Внутренней Монголии, на КВЖД, работал в молодежной газете Иркутска «Комсомолия», в 1924 году был отправлен по комсомольской путевке на учебу . «Повесть о рыжем Мотэле…» стала первым из его больших произведений и, в сущности, самым известным из написанного поэтом. Еще до публикации ее прочел на поэтическом вечере во ВХУТЕМАСе Владимир Маяковский (никому не известного Иосифа Уткина публика слушать не пожелала); в 1925 году поэма была опубликована в журнале «Молодая гвардия», а в 1926-м вышла отдельным изданием с замечательными иллюстрациями . При жизни поэта «Повесть о рыжем Мотэле…» четыре раза выходила отдельными изданиями; более того — в 1929 году композитор Михаил Гнесин написал на слова поэмы вокальный цикл для голоса и фортепиано «Музыка к “Повести о рыжем Мотэле”». Цикл состоял из восьми романсов — «Вступление» «При чем и не при чем», «На базаре», «В очереди», «В синагоге», «Часы», «Погребальная» и «В чем фокус? (размышления о жизни)». Вокальный цикл был издан в Москве и в Вене, его «юмор и скорбную прочувствованность» отмечали многие. Надо сказать, что «Повесть о рыжем Мотэле» вообще высоко оценили современники: так, акмеист Михаил Зенкевич, тонкий знаток поэзии, близкий Гумилеву и Мандельштаму, назвал ее «лучшим (и не только в поэзии) изображением революции в черте старой еврейской оседлости».

Действие «Повести о рыжем Мотэле…» происходит в Кишиневе — городе, где в 1903 году состоялся один из самых страшных в Российской империи еврейских погромов. Маленький Мотэле — имя его в свою очередь напоминает о романе Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл» (1907–1916) — растет как обычный еврейский ребенок в бедной семье в черте оседлости: он мечтает учиться, но вместо этого работает портным, как его отец и дед; подрастая, влюбляется в Риву — но отец-раввин готов отдать ее только за богатого мужа. Два кишиневских погрома делают Мотэле сиротой. Но юноша-мечтатель — не унывает), и революция наконец приносит ему счастье: он женится на Риве и становится комиссаром. Правда, как замечает израильский филолог Михаил Вайскопф, «лучше бы он остался портным: меньше бы крови все это стоило, и чужой, В описании кишиневских погромов Иосиф Уткин, по предположению того же исследователя, ориентируется на два текста: написанную на иврите поэму Хаима Бялика «Город резни» и ее перевод на русский, сделанный Владимиром (Зеэвом) Жаботинским. Оба демонстрируют «чудовищную по своей космической мощи картину кишиневского истребления». В «Повести о рыжем Мотэле…» на месте описания самого кишиневского погрома зияет лакуна, но притягательной эта поэма стала не столько из-за непривычной для русской литературы темы, сколько, вероятнее, из-за той картины местечкового детства, в которой многие читатели Уткина узнавали то, что было им хорошо знакомо. Кажется, именно это и обеспечило, если не популярность, то, по крайней мере, знание о «Повести…», сохранившееся в еврейской среде уже после того, как имя комсомольского поэта Иосифа Уткина было почти окончательно забыто.

ДО БЕЗ ЦАРЯ И НЕМНОГО ПОСЛЕ

И дед и отец работали.

А чем он хуже других?

И маленький рыжий Мотэле

Работал

За двоих.

Чего хотел, не дали.

(Но мечты его с ним!)

Думал учиться в хедере,

А сделали —

Портным.

— Так что же?

Прикажете плакать?

Нет так нет!

И он ставил десять заплаток

На один жилет.

И…

(Это, правда, давнее,

Но и о давнем

Не умолчишь.)

По пятницам

Мотэле давнэл,

А по субботам

Ел фиш.

<…>

Да, под каждой слабенькой крышей,

Как она ни слаба, —

Свое счастье, свои мыши,

Своя

Судьба.

И сколько жизнь ни упряма,

Меньше, чем мало, — не дать.

И у Мотэле

Была мама,

Старая еврейская мать.

Как у всех, конечно, любима.

(Э-э-э…Об этом не говорят!)

Она хорошо

Варила цимес

И хорошо

Рожала ребят.

И помнит он годового

И полугодовых…

Но Мотэле жил в Кишиневе,

Где много городовых,

Где много молебнов спето

По царской родовой,

Где жил… господин… инспектор

С красивой бородой…

Трудно сказать про омут,

А омут стоит

У рта:

Всего…

Два…

Погрома…

И Мотэле стал

.

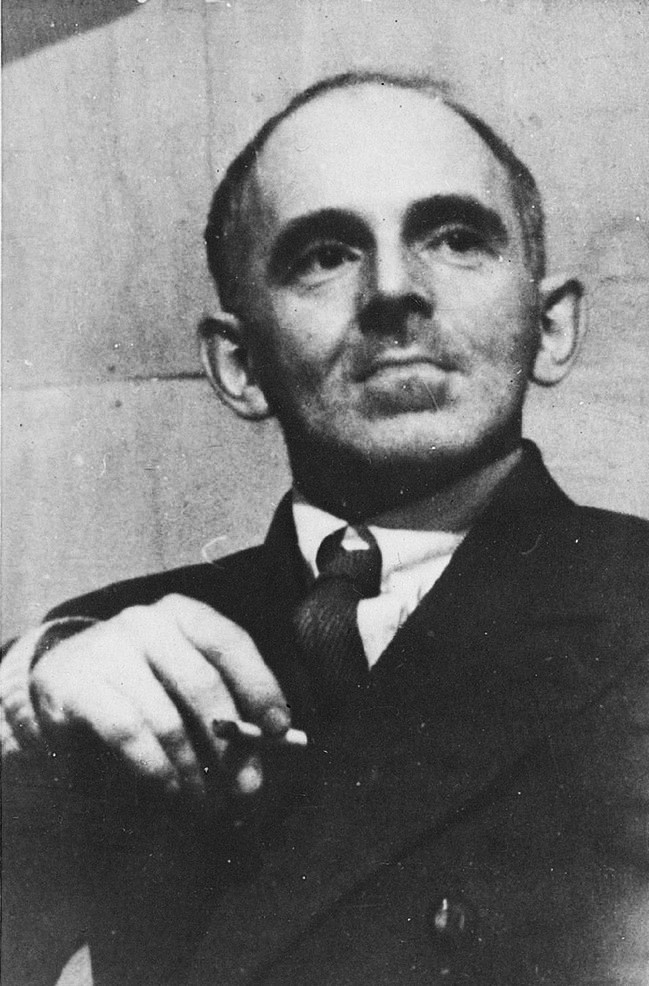

Михаил Светлов. «Хлеб», «Еврей-земледелец», «Стихи о ребе».

// Огонёк, 1941, №9 / Общественное достояние

Настоящее имя Михаила Светлова — Мотл Шейкман. Его детство прошло в городе Екатеринославе (ныне Днепр) в семье настолько бедной, что на первый свой гонорар четырнадцатилетний автор купил буханку хлеба. В автобиографии, написанной в годы учебы в Москве, Михаил Светлов иронизировал: «Отец — буржуа, мелкий, даже очень мелкий. Он собирал десять знакомых евреев и создавал “акционерное общество”. Акционерное общество покупало пуд гнилых груш и распродавало его пофунтно. Разница между приходом и расходом шла на мое образование». Отличительной чертой поэзии Светлова — наряду с общепринятой комсомольской романтикой — стала ирония и самоирония, с которой Светлов неизменно обрисовывал своих героев (так, в его «Русалке»: «И волны бушуют, и хочет волна / Доплеснуть до прибрежного кооператива»). Именно через призму этой знаменитой иронии увидены и изображены его выходцы из еврейских местечек. Знакомый с детства мир воспринимается Светловым как окончательно утраченный. В «Стихах о ребе» (1923) об этом свидетельствует и «выцветший Талмуд», и устаревшая мудрость, которую он проповедует. Но в мир старого местечка уже пришла, как представляется Светлову, новая революционная правда. Эта концепция в целом была характерна для еврейских комсомольских поэтов. По словам Михаила Вайскопфа, «…дети сменили талмудическую схоластику на другие абстракции: веру в торжество социализма, советский патриотизм и прочий сладостный Не отрекаясь от «отцов», Светлов утверждает совсем иную мудрость: «Знаю я — отец усердно молится, / Замолив сыновние грехи, / Мне ж сверкающие крики комсомольца / Перелить в свинцовые стихи».

Поэма «Хлеб» была написана в 1927 году. Ее герой, старый еврей Самуил Израилевич Либерзон — «кочевой гражданин неизвестной страны». Он вдовец, его дочери погибли во время погрома (эта тема сближает «Хлеб» с «Повестью о рыжем Мотэле»). Все, что было в жизни старого Либерзона и его сына Моисея — это «отблеск маленькой революции / и пожар большого погрома». Главное, что стремится передать старший Либерзон своему сыну — ненависть к погромщику Игнату Можаеву, убийце его родных. Но мальчик уже устремлен в будущее, и оно связано не столько с советской властью, сколько с русской поэзией: «Ах, как много учиться нужно! / Бродит взгляд его опущенный / По страницам «Александра / Сергеевича Следующая глава сводит на гражданской войне двух сыновей — Ивана Можаева и Моисея Либерзона. Между ними уже нет вражды — есть то будущее, за которое они готовы сражаться. Финал же соединяет двух стариков — окончательно осиротевшего после смерти сына Самуила Либерзона и Игната Можаева, который извиняется перед ним за свое участие в погроме: «Был я очень уж молодым, / И к тому же довольно пьяным, / Был я темным, / Был слепым, / Несознательным хулиганом...». Ветхозаветную вражду заменяет «человеческий теплый лепет»; черта оседлости, как представлялось молодому Светлову, навсегда ушла в прошлое и повториться погромы не могут.

«Еврей-земледелец» (1927) — это монолог, написанный от первого лица. Еще за десять лет до его создания такое название легко бы могло показаться оксюмороном (некоторый иронический отсвет — по крайней мере для живущих в России — лежит на нем и до сих пор). Дело в том, что указом Александра II 1886 года евреям в Российской империи воспрещалось жить в сельской местности и заниматься земледелием, даже в границах черты оседлости! В сущности, эта замкнутость друг на друга небольших групп ремесленников и торговцев и порождала знаменитую местечковую бедность. Как пишет историк Павел Полян, «еврейские массы в городах и местечках черты оседлости характеризовались повышенной рождаемостью, скученностью населения, явной и латентной безработицей: иными словами, большая часть российского еврейства все более погружалась в бедность и нищету». Герой стихотворения Светлова счастлив самим преодолением этой прежней границы: он, говоря словами Вольтера, «возделывает свой сад»: «По сравнению с городским / Здесь довольно приятный климат»; «Молодые сады в меня / Яблоками швыряют». Пес хозяина получает отдельную конуру, а за слово «жид» готов перекусить горло. Еврей-земледелец еще помнит старые дни: «Как полиция, облака / Собираются надо мною», но точно знает, что возврат к прошлому невозможен. Хотя сам он остался прежним мечтателем, опаздывающим к назначенному часу семейного ужина:

Скоро маленькие ростки

Кверху голову приподымут. —

По сравнению с городским

Здесь довольно приятный климат.

Словно дети, к себе маня,

Из-за каменного сарая

Молодые сады в меня

Яблоками швыряют.

Черный пес впереди бежит,

Поднял голову, смотрит гордо,

Назови его только «жид» –

Он тебе перекусит горло.

Он бежит впереди меня...

— Собакевич вы мой, запомните:

Вы живете с этого дня

В конуре, как в отдельной комнате!..

Ветерок заиграл слегка

Бороды моей сединою,

Как полиция, облака

Собираются надо мною.

Вечереет, и впотьмах

Брызжут капельки дождевые,

Будто плачут о старых днях

Постаревшие городовые.

Мне бывает чего-то жаль,

Как жалеют о чем-то дети...

Где ты скрылась, моя печаль,

Где живешь ты теперь на свете?

Светлый ветер тебя унес

И развеял тебя по пустыне,

Иорданом соленых слез

Я не встречу тебя отныне...

Надо мною слова плывут —

Скоро песня в полях родится,

Это дети мои поют,

Это слушает их пшеница.

Я усядусь в кругу семьи...,

Ах, ведь я опоздаю снова, —

Обещал я прийти к семи,

А теперь уже полвосьмого.

1927

Осип Мандельштам. «Жил Александр Герцевич…»

// Wikimedia / Общественное достояние

Известное стихотворение Осипа Мандельштама «Жил Александр Герцевич…» (1931) тесно связано со стихотворениями, рассмотренными выше, хотя сам Мандельштам к «комсомольской поэзии» относился более чем иронически. И тем не менее без появления «рыжего Мотэле» или «еврея-земледельца» в русской поэзии вряд ли могла возникнуть фигура «еврейского музыканта» Александра Герцевича. У героя этого стихотворения был вполне конкретный прототип, что нечасто бывает в лирике; благодаря разысканиям мандельштамоведов, прежде всего, Леонида Видгофа, о нем известно не так уж мало. Александр Беккерман — а речь именно о нем — был соседом брата поэта, Александра Эмильевича по коммунальной квартире в Старосадском переулке. В начале 1930-х годов Осип Мандельштам некоторое время жил у брата; комнаты Александра Мандельштама и Александра Беккермана соседствовали. Раиса Сегал вспоминала: «Среди многочисленных жильцов нашей квартиры было два брата, оба — музыканты: Григорий и Саша Беккерманы. Саша был старшим, он не был профессиональным музыкантом, хотя, по-моему, играл лучше младшего. Он стал врачом-гинекологом, работал в платной клинике. У них была небольшая комната, почти всю ее занимал колоссальный рояль. Я очень любила сидеть на маленькой скамеечке и слушать, как Саша играет Шопена, Шуберта, Листа…». Как врач Александр Беккерман упомянут в справочнике «Вся Москва»: «Беккерман Ал-др Герц., врач-уролог, Старосадский п., д. 10, кв. 3, т. 4-80-76 (Клин. 2-ого МГУ)». Известны его научные работы по урологии, а по архивным данным клиники, в которой он работал, можно установить и его дату рождения — 1903 (то есть герою стихотворения Мандельштама чуть меньше тридцати, он двенадцатью годами младше автора). Дожил Александр Беккерман до 1959 года.

По воспоминаниям Семена Израилевича Липкина в этом стихотворении была еще одна строфа, впоследствии исключенная Мандельштамом: «Он музыку приперчивал, / Как жаркое харчо, / Ах, Александр Герцевич, / Чего же вам еще?». Исключенная строфа (видимо в этом и состояла причина ее изъятия) относилась не к Александру Беккерману, а к его младшему брату, профессиональному музыканту Григорию, и, по словам мемуариста, запечатлела «характерную подробность быта»: «Музыканты из консерватории направлялись по короткому Газетному переулку до Тверской, в ресторан “Арагви”, помещавшийся тогда не там, где теперь, а в доме, отодвинутом во двор новопостроенного здания, брали лишь одно харчо, на второе блюдо денег им не хватало, но жаркое, острое харчо им наливали щедро, полную тарелку».

Стихотворение Мандельштама «Жил Александр Герцевич…» не просто апеллирует к лермонтовской «Молитве» («В минуту жизни трудную…»), но и перекликается с ней на разных уровнях. Оба стихотворения написаны одним размером — трехстопным ямбом с чередованием дактилических и мужских клаузул; второе неоднократно цитирует первое. Если у Лермонтова «силу благодатную» дарит молитвенное «созвучье слов живых», у Мандельштама этой силой обладает музыка. Ужас века, преддверие скорой смерти («Нам с музыкой-голубою / Не страшно умереть…»), зловещая «воронья шуба» на вешалке, напоминающая о виселице — все забывается на фоне игры московского жителя, соседа Мандельштама по коммуналке, врача-уролога и еврейского музыканта Александра Герцевича.

Еврейский музыкант, —

Он Шуберта наверчивал,

Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,

Заученную вхруст,

Одну сонату вечную

Играл он наизусть...

Что, Александр Герцевич,

На улице темно?

Брось, Александр Сердцевич, —

Чего там? Все равно!

Пускай там итальяночка,

Покуда снег хрустит,

На узеньких на саночках

За Шубертом летит:

Нам с музыкой-голубою

Не страшно умереть,

Там хоть вороньей шубою

На вешалке висеть...

Все, Александр Герцевич,

Заверчено давно.

Брось, Александр Скерцевич.

Чего там! Все равно!

27 марта 1931

Два с половиной десятилетия, от отмены черты оседлости и вплоть до Холокоста, и долгие годы советского государственного антисемитизма были отмечены вхождением в русскую поэзию нового героя — осознающего свое еврейство, сохраняющего характерные черты речи и поведения и вместе с тем — впервые осознающего себя полноправным гражданином новой страны. Или, по крайней мере, не уязвленного настоящим так, как когда-то он был уязвлен прошлым унижением. Чаще всего этот герой назван по имени; его судьба является преодолением двухсотлетнего имперского позора и частью нового времени. О том, как это время расправится с этими героями, разговор впереди.

Любишь читать dadada.live?

Поддержи нас!

Другие материалы

Нарком-иудей. Личная история из раннего СССР

Десять книг советского еврея, которые заменили книги о еврейской традиции

Ночь казнённых поэтов. Почему советская политика стала антиеврейской?

Неудобный герой: еврейский боец Красной Армии в советском кино