«А я сижу в ермолочке»: десять комментариев про Леонида Десятникова

The Composer as Jew

В 1990 году американский музыковед Александер Рингер выпустил монографию «Шёнберг: Композитор как еврей». Это не очень известная книга, в ней сурово-научно проанализированы как биографическая траектория Шёнберга в связи с его еврейством, так и мировоззренческая и, что даже важнее, стилеобразующая. “As Jew” из констатации свидетельства о рождении у Рингера превращено в «глагол»: творческий путь композитора показан как деятельная еврейская жизнь, музыка — как еврейская мысль. К Рингеру нужно испытывать благодарность за тяжеловесную четкость его заголовка и за то, что он продемонстрировал, как подобный разговор о композиторе может и должен быть выведен за пределы таблоидных «знаменитых евреев».

В отсутствие «брони» научной формы и профессионального жаргона, с большой осторожностью и на максимальном удалении от смелых обобщений — десять соображений о Леониде Десятникове: композиторе-как-еврее.

Да – да – в общем, да

Надо договориться о терминах. Композитор, являющийся этническим евреем? Евреем по вероисповеданию? Композитор с осознанной еврейской культурной идентичностью? Говорящий на еврейском языке? Композитор, который обращается к темам еврейской культуры? Композитор, который обращается к узнаваемо еврейскому музыкальному материалу? Композитор, который живет в Израиле?

Да – нет – отчасти да – вроде нет – да – иногда да – теперь да.

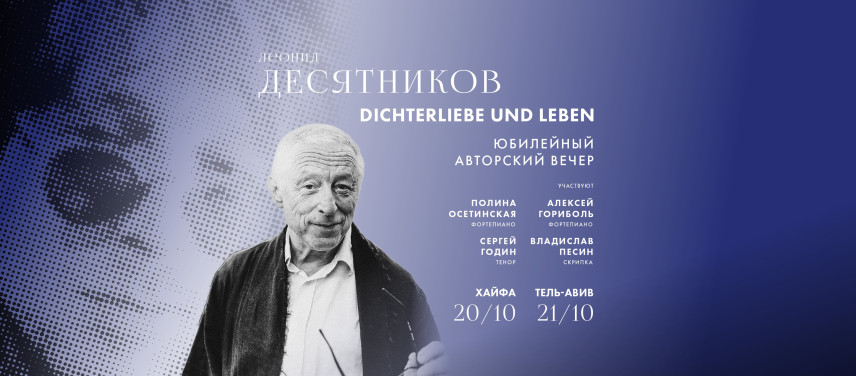

Леонид Аркадьевич Десятников родился в 1955 году в еврейской семье в Харькове. В 1973-м он приехал в Ленинград поступать в консерваторию и с тех пор был петербуржцем — до 2022 года. Сейчас живет в Хайфе. Родители композитора были секуляризированными советскими евреями, такими же были его харьковские учителя музыки.

В недавно опубликованном разговоре сам Десятников так определил свою «мерцающую идентичность» — «русскоязычный украинский еврей, проживший пятьдесят лет в Петербурге, новый репатриант и гражданин Израиля», который «остается токсичным русским». Так, заодно с актуализацией собственной идентичности, Десятников пародирует (и примеряет на себя) сентенцию Густава Малера, у которого тоже идентичность мерцала: «Я трижды лишен родины: как чех в Австрии, как австриец среди немцев и как еврей во всем мире».

Своими словами

Десятников — мастер слова. Его произведения, как вокальные, так и инструментальные, то есть, формально бестекстовые, всегда включают в себя литературное измерение. От прикладной музыки и «песен на стихи» до инструментальных сочинений, порой одним названием композитор заставляет слушателя будить в себе читателя. «Любовь и жизнь поэта» — постромантический цикл для голоса с фортепиано, с названием-контаминацией, которое отсылает к вокальным циклам Шумана, написан на вопиюще антиромантические стихи поэтов-обэриутов, Хармса и Олейникова. Фортепианный дуэт «В сторону лебедя» — оммаж и Сен-Сансу, с его неумирающим «Лебедем» из «Карнавала животных», и Прусту с его «В сторону Свана». Десятников почти не пишет текстов сам (за исключением редких аннотаций и нескольких колонок про путешествия по Youtube, опубликованных на OpenSpace.ru), однако его годами формирующийся пространный эготекст — это десятки его интервью. Ведь он идеальный собеседник: ироничный интеллектуал, мастер bon mot, некоторые из которых, родившись в его самоописаниях («эмансипация консонанса», «минимализм с человеческим лицом») давно ушли в околомузыкальный жаргон.

То, как в этих текстах то и дело выскакивает «еврейское», заставляет думать об обнажении приема. Композитор — еврей, евреи — народ книги. Ну и что? Делает композитора его еврейство «еврейским композитором»? Если да (в общем, да; до некоторой степени да; да, но...), то как?

Turn it and turn it again

Самый традиционный, канонический для еврейской культуры тип творчества — комментарий. «Поворачивай ее (Тору) и так, и сяк, поскольку в ней всё,» — говорит талмудический мудрец со стругацким именем Бен Баг Баг (Пиркей авот 5:22), провозглашая приоритет искусства интерпретации, а р. Джонатан Сакс подытоживает: «Еврейская традиция — это бесконечный диспут: иногда с Богом, часто друг с другом и всегда — с текстом». Еврейский автор — всегда отчасти -вед и -gist, его материалом являются контекст и рефлексия, цитата и сноска, сопоставление и подтекст.

Описывая произведения Десятникова сквозь призму постмодернизма, мы не сделаем ошибки — в каждой его вещи есть место «чужому слову», и, как правило, — толще находящихся в сложных отношениях друг с другом «чужих слов». Сам композитор однажды вбросил в этот разговор слово «макгаффин» — и в своем эссе о Десятникове Мария Степанова так развернула этот, собственно, макгаффин:

«Макгаффин может лежать на самом виду, может мелькнуть и исчезнуть в самом начале, но без него история не закрутится. Самое интересное здесь — это сочетание предельной важности и абсолютной незначительности начального импульса, этой самой точки отсчета: как если бы действующий мир можно было построить из чего угодно, с четырех нот, как в телевизионном шоу. <...> Исходник сжимается, сгущается до обобщающей формулы; в некоторых случаях — до завитка».

Гипертексты Десятникова — музыкальные комментарии (слово, использованное самим автором для описания пьесы «Как старый шарманщик») — в самом высоком смысле слова: при всей податливости и акустической доступности его музыки, она всегда многомерна и заставляет «крутить себя так и сяк». В еврейской культуре в диспуте никогда не ставят точку, и интертекстуальная природа творчества Десятникова, его сложно устроенные стилизации, пародии, центоны, в целом вырастание своего и нового из интерпретации прежде сказанного, вписывают его произведения в еврейскую парадигму в большей степени, чем осколки музыкально-еврейского, которые разбросаны в них наряду с прочими «макгаффинами».

Упражнения не стиль

«„Всё мое — чужое“ означает ведь и что „всё чужое — моё“. Интертекст „умер“, и цитата почти неотличима от квазицитаты: обе окликают уже не текст с конкретным адресом, а какую-то ауру текста, „идею о“. Даже если автор не цитирует какой-то другой текст, он в любом случае „цитирует язык“», — замечает в большом эссе о Десятникове поэт Иван Соколов. Стравинский назвал истинным назначением художника «ремонт старых кораблей». «Корабли» Десятникова — это романтизм XIX века от Шуберта и Шумана до Чайковского и Сен-Санса, барокко, танго Астора Пьяццола, клезмер, советская песня, гагаку, русский фольклор, украинский фольклор, Рахманинов, сам Стравинский, перечень можно продолжить. В опере «Дети Розенталя» (2005) на либретто Владимира Сорокина, действующими лицами которой являются клоны композиторов (Моцарта, Вагнера, Верди, Мусоргского и Чайковского), стилевые големы стали неизбежной задачей — так же как и в балетах «Утраченные иллюзии» по Бальзаку и «Opera» на тексты Пьетро Метастазио. Но ни шопеновский романтизм, ни оперное барокко — ни одна «обнаженная модель» не является для композитора самоценной, его цель всегда — сопоставление несоположенного. «Мне интересно увидеть сходство там, где прежде его никто не замечал. Найти общее в Пьяццолле и „Аве Мария“ Баха-Гуно, смешать но не взбалтывать. Как в детской картинке-головоломке — увидеть тигра и козла в беспорядочном клубке линий».

В «Эскизах к Закату» (1992) клезмерский ансамбль играет «Танго», как если бы его написал Пьяццолла, и не просто написал, а взяв за основу мелодию из малеровского Adagietto (четвертая часть Пятой симфонии): высокий либестод языком одесского анекдота. Или так: бабелевский «Закат» в тонах висконтиевской «Смерти в Венеции». Автор устраивает свой музыкальный текст так, чтобы мы услышали, из чего он сделал, но, сколько бы редимейда в нем ни было, мы прежде всего слышим Десятникова — его интонацию, его бренд «небольших отшлифованных, отполированных предметов», рафинированного остроумия и ностальгии. В этом смысле Десятников — наследник авторов таргумов: древнего еврейского жанра, в котором сращены перевод, комментарий и присвоение.

Еврейское как своё

Несколько произведений Десятникова связаны с еврейской темой напрямую. Это, прежде всего, музыка к фильму Александра Зельдовича «Закат», легшая в основу сюиты «Эскизы к Закату», и песенный цикл «Идиш» — 5 песен для сопрано и струнного квартета (2018): вольные обработки кабаретного репертуара, воспоминание о погибшей еврейской культуре Восточной Европы между мировыми войнами. А также опера «Диббук» (см. ниже) и, по всей видимости, «Попытка восхождения» — кантата для тенора и инструментального ансамбля, премьера которой состоится 25 октября 2025 года в Берлине, на фестивале Voices. Десятников охарактеризовал это сочинение как автобиографическое.

Нееврейское как своё

«Русские сезоны» для сопрано, скрипки и камерного оркестра (2001) и «Буковинские песни» для фортепиано (2017) — сочинения, в которых Десятников выворачивает наизнанку традиции «Могучей кучки» и «новой фольклорной волны». В основе обоих — народные песни, взятые из фольклорных сборников. Украинский мелос Десятников впитал «с молоком кухонной радиоточки», русский — скорее через посредничество Стравинского, на которого кивает и название концерта. Впрочем, и «Буковинские песни» не без него. «Я люблю сухость, жесткость, ясность, беспедальное звучание фортепиано… Холод, холод. Текстура выбеленных временем костей, что-то такое», — сказано композитором чуть раньше и не в связи с «Буковинскими песнями». Тем не менее, by default десятниковский рояль в прелюдиях — именно такой: скорее ударный, звенящий, чем певучий, и украинские мелодии здесь скорее препарированы, чем аранжированы. Это фортепиано из «Свадебки» Стравинского — и стравинскианский же общий подход к тональности и ритму, к попевкам-паттернам из народных мелодий.

В «Русских сезонах» фольклорный материал высвечивает один из любимых десятниковских приемов: «Я стремлюсь к консонансу, но отягощенному переченьем». Выставленные на обозрение, облюбованные, обыгранные, отшлифованные переченья — в фольклорном материале диссонансы, образующиеся стихийным несовпадением одновременно звучащих голосов — то, что инопланетянин слышит в музыке аборигенов как гармонию.

Волшебство отчуждения

В 1979 году Десятников написал «Две русские песни на стихи Райнера Марии Рильке». Рильке, студент-юрист и начинающий поэт двадцати одного года, в 1897 году познакомился с Лу Андреас-Саломе, совсем взрослой дамой, интеллектуалкой и la femme fatale. Ницше считал ее воплощением русской красоты. Под влиянием Луизы Густавовны, Рильке меняет имя с прозаического «Рене» на героического «Райнера», дважды отправляется в путешествие по Российской империи, где знакомится с Толстым и семьёй Пастернаков, а также учит русский язык. Итог его уроков — Шесть стихотворений, два из которых составили сочинение Десятникова. Оно было написано, когда композитор отбывал службу в армии и находился «в некой интеллектуальной изоляции. <...> Я был достаточно молодым человеком и поглощал очень многое, часто без разбора. Мне была интересна история Рильке, его русские связи. Хотелось внутренне перевоплотиться в иностранца, воспринимающего русскую песню со стороны. <...> Возможно, это был протест против нормативного языка, традиционного языка». Протестный выбор текстов отражается в музыкальном строе «Двух песен». Они написаны по-русски, но так по-русски не говорят, они поются как романсы, но романсы как-то не так звучат — взгляд чужака, остранение делается призмой, преобразующей штампы романтической поэтики в тексте и тропы жанра в музыке.

Принцип «так по русски не говорят» — выбор текстов со странностью, умышленностью, языковой кривизной, — объединяет многие сочинения Десятникова: от «Пинежского сказания о дуэли и смерти Пушкина» на слова Бориса Шергина (1982) до «Путешествия лисы на Северо-Запад» на стихи Елены Шварц (2013; придуманный Шварц «автор» стихов Арно Царт — по-видимому, «родственник» русского Рильке). В центре этого сюжета — вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» и симфония «Зима священная 1949» на тексты из советского учебника английского языка.

Микшируя названия двух главных шумановских вокальных сочинений («Любовь поэта» + «Любовь и жизнь женщины»), в ЛЖП Десятников как будто играет со слушателем в поддавки. Вот тебе модель, вот тебе и модус восприятия: иронический. Музыка неоромантическая, слова — антиромантические. Вместо возвышенного многословия Шамиссо и Гейне, на слова которых писал Шуман — «бедные» стихи обэриутов. Лидия Гинзбург описывает тип человека 1920-х годов — «боявшегося возвышенной фразеологии, и официальной, и пережиточно-интеллигентской». Но разве не то же самое свойственно человеку пост-советскому — не про него ли Гинзбург пишет: «Они пользовались шуткой как защитным покровом мысли и чувства. И только из толщи шуток высвобождалось и пробивалось наружу то подлинное, что они хотели сказать о жизни».

Положенная на музыку «Stories for Boys and Girls, книга для чтения на английском языке для 5-го класса семилетней и средней школы» — для Десятникова «мертвая сакральная латынь» — тексты, из которых выморожены все свойства живой речи. Это вновь позволяет автору отважиться на высказывание редкой лирической силы. «Личность композитора шизофренически расслаивается. С одной стороны, он, условно говоря, — Гендель, благоговейно толкующий священный текст. <...> „Гендель“, как матрёшка, помещается внутри „меня“, для которого эта вещь является очень личной, исповедальной. Фанфары, марши, жизнеутверждающая моторика и лирика „колхозного приволья“, пионерские песни и пляски, а также Чайковский, Малер, Стравинский, псевдо- и квазицитаты из американской минималистической музыки, чей лучезарный идиотизм обнаруживает парадоксальное сродство с вышеупомянутым „советским срезом“ — всё это часть моего слухового опыта, моей, прошу прощения, судьбы».

«Диббук» — опера-диббук

Последнее по времени большое сочинение Десятникова — опера по пьесе Ан-ского (1914). Это прямое обращение к еврейскому материалу: Семен Ан-ский в «Диббуке» опирался на материалы, собранные в этнографической экспедиции по еврейским местечкам Волыни и Подолии. Написанная сначала по-русски, пьеса начала свою жизнь на сцене в авторском переводе на идиш и в переводе на иврит Хаима-Нахмана Бялика.

Опера Десятникова, заказанная московским театром, должна была быть поставлена в 2025 году. Для работы над ней была собрана dream-team: либретто Марии Степановой, постановка Дмитрия Чернякова. На сегодняшний день партитура не завершена и планов на постановку нет. Но есть подробный рассказ автора о его призрачном произведении. Обсуждая с Ярославом Тимофеевым либретто, сюжет и драматургию, вероятную оркестровку и возможную постановку «Диббука», автор не обходит стороной и вопрос «национального» в оперном искусстве:

«Национальное, интернациональное — это какие-то устаревшие бинарные оппозиции XIX века. Можно с осторожностью говорить об этнографическом компоненте той или иной оперы, но это вовсе не означает, что восприятие „Проданной“ или „Царской“ невест требует дополнительных усилий в сравнении, например, с „Трубадуром“. С „Диббуком“ пока дело обстоит следующим образом: как я ни старался сделать что-то максимально не похожее на „Йентла“ или „Скрипача на крыше“, пресловутая Jewishness так или иначе сквозь него прорастает. Повествуя об униженных и приниженных, невозможно обойтись без тотального минора с множеством пониженных ступеней. Таким образом неизбежно возвращаешься к Шостаковичу, „великому еврейскому композитору“».

Как сделано «еврейское»

Варварское занятие — объяснение шутки. «Великий еврейский композитор» — сумма музыкальных идиом, привычно опознающихся слухом как «еврейские»: с 1940-х годов они зажили особенно интенсивной жизнью в творчестве Дмитрия Шостаковича, как в связи с еврейской темой (в вокальном цикле «Из еврейской народной поэзии», 1948), так и вне её. Для Шостаковича эти отсветы нигунов и фрейлехсов — присвоенное «чужое», которое стало для него языком разговора о страдании и опрессии, одним из опознавательных знаков советского эзопова языка. Как быть с ними после и помимо Шостаковича?

Финальная песня в цикле «Любовь и жизнь поэта» написана на стихотворение Хармса «Дни летят как ласточки…». В отличие от пяти предшествующих неоромантических песен и одного фарса, ее нарратор достиг дзена, сделался наблюдателем. Обе строфы стихотворения заканчиваются строкой «А я сижу в ермолочке». Ермолочка Хармса — вариант «колпака», «камилавочки», «чепца», элемент обэриутской самопрезентации, то и дело мелькающий на затылке хармсовского лирического героя, Музыкальная «ермолочка» подмигивает нам фригийской увеличенной секундой и еврейско-шостаковическими «ой, ой, ой». Регтаймовый ритм, клезмерский мотивчик, трепетный, с перебивами, бег фортепианного пульса, переченье, минор, подсвеченный мажором, неожиданная остановка, замирание. Всё.